水害時の避難行動のポイント

近年、全国で水害が数多く発生しています。

令和元年台風第19号では、市内でも多くの被害が発生しました。

水害は、地震と異なり、気象予報などであらかじめ予想することが可能です。

洪水ハザードマップを確認し、ご自宅や職場の水害リスクを確認しておくことが重要です。

洪水ハザードマップ

洪水ハザードマップ【利根川】 (PDFファイル: 8.0MB)

洪水ハザードマップ【荒川】 (PDFファイル: 6.8MB)

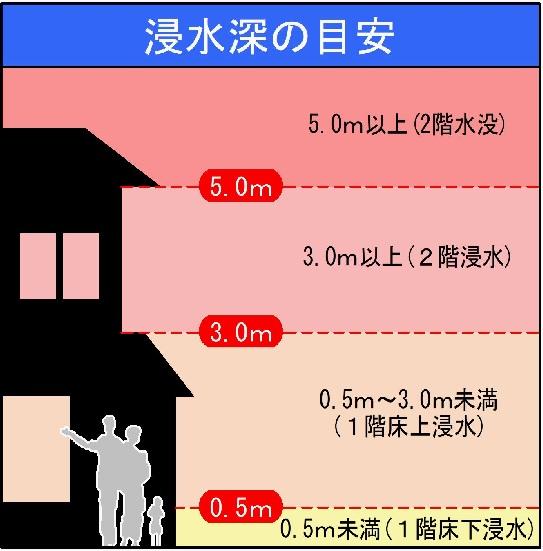

想定浸水深について

ハザードマップでは、想定される浸水の深さごとに色分けされています。

利根川や荒川が氾濫した際に、どの程度浸水が予想されるかを示したものがこの図になります。

3メートル未満の浸水の場合、建物の2階以上の安全が確保できる場所に避難する「垂直避難」が有効です。

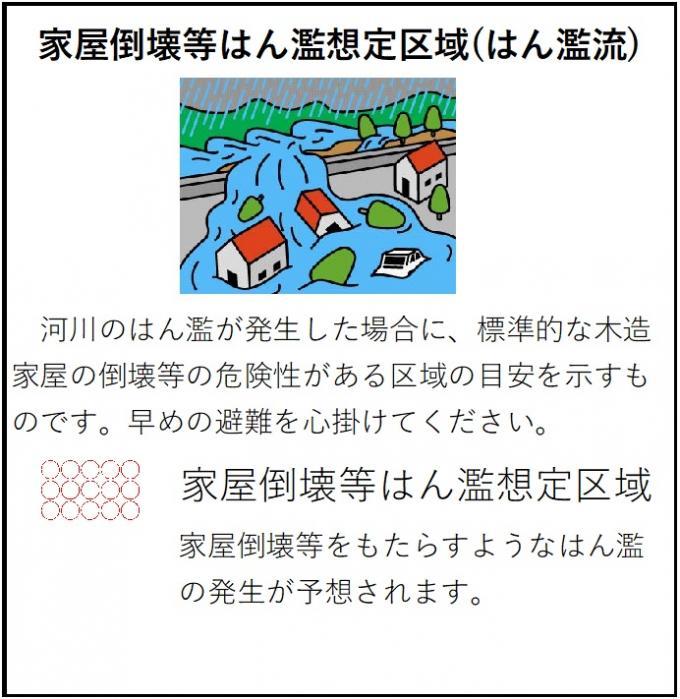

家屋倒壊等はん濫想定区域について

ハザードマップでは特に注意が必要な地域として「家屋倒壊等はん濫想定区域」を赤い丸印で示してあります。

これは、標準的な木造家屋が倒壊するおそれがある地域を示しており、市内では、利根川周辺と荒川周辺の一部が該当します。

この範囲にお住まいのかたは、河川の情報を積極的に収集し、迅速な避難を心がけてください。

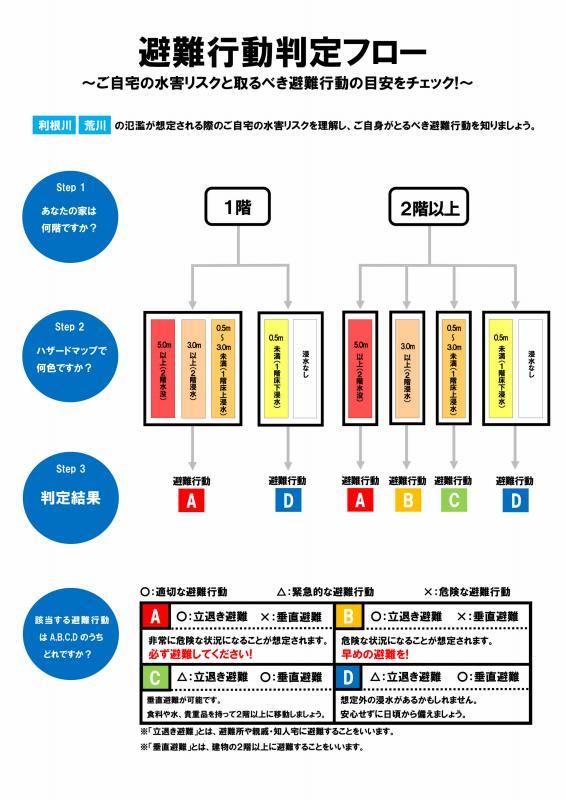

ご自宅や職場の水害リスクの確認方法

洪水ハザードマップの想定浸水深をご確認いただいたうえで、ご自宅や職場でどのような避難行動をとったほうが良いか、次のフローに当てはめて確認してみてください。

資料

水害時の避難行動のポイント (PDFファイル: 434.9KB)

避難行動

避難行動は大きく分けると

- 垂直避難

- 立退き避難

の2つに分かれます。

垂直避難とは

垂直避難は、ご自宅など安全な建物の2階以上に避難することを言います。

垂直避難を行うために、いくつかのポイントがあります。

- 避難する場所がハザードマップに記載された【家屋倒壊等はん濫想定区域】ではないこと。

- 想定される浸水の深さが3メートル未満であること。

- 備蓄品を用意してあること。

垂直避難が可能な方には、垂直避難を推奨しています。

立退き避難とは

立退き避難は、避難所だけでなく、親せき、知人宅も含めた自宅以外の場所に避難することを言います。

日ごろから立退き避難をする場合の場所や、その場所まで安全に移動できる経路などを確認することが肝心です。

避難所について

災害発生時には、可能な限り多くの避難所を開設します。

開設する避難所は、発生する災害の規模によっても異なりますが、ご自宅や職場などに最寄りの避難所の位置や経路を確認しておくことが重要です。

洪水になったときの歩き方

- 歩ける深さは男性で約70センチメートル、女性で約50センチメートル。水深が腰まであるようなら無理は禁物です。高所で救助を待ちましょう。

- 水面下にはどんな危険が潜んでいるかわからないので、長い棒を杖代わりにして安全を確認しながら歩きます。

- 裸足、長靴は禁物。ひもでしめられる底の厚い運動靴を履きましょう。

- はぐれないようにお互いの身体をロープで結んで避難しましょう。とくに子どもから目を離さないようにしましょう!

- お年寄りや身体の不自由な人などは背負いましょう。幼児は浮き袋、乳児はベビーバスを利用して安全を確保して避難します。

参考

警戒レベル

警戒レベルは、レベル1からレベル5の5段階で発令されます。

警戒レベル5の「緊急安全確保」が発令される前に、避難することが重要です。

令和3年5月20日からは、災害対策基本法の改正に伴い、名称が変更となっていますので確認してください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課

〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号

電話番号:048-556-1111

ファクス:048-556-2117

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年09月18日