紙本墨書大般若経

文化財の概要

- 読み しほんぼくしょだいはんにゃきょう

- 区分 県指定有形文化財

- 種別 典籍

- 員数 599帖

- 所在地 行田市桜町2-20-44 長久寺

- 時代 室町

- 公開/非公開 非公開

- 指定年月日 昭和63年2月26日

文化財の説明

仏教の聖典の中で、写経の功徳が強調される経典であり、唐の玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)が伝えた600巻を「大般若波羅蜜多経(だいはんにゃはらみたきょう)」と呼びます。

そのすべてを読まずに最初の経題と訳者名を読み上げながら、折本の大般若経をぱらぱらと送る転読が大流行し、今も大きな儀式の折にはにぎにぎしく行われています。

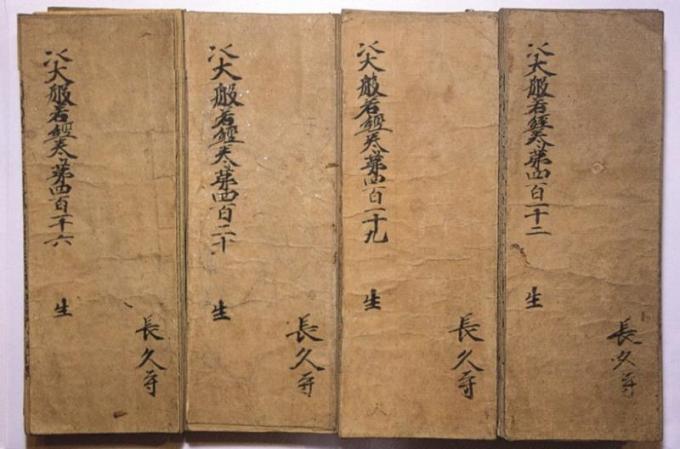

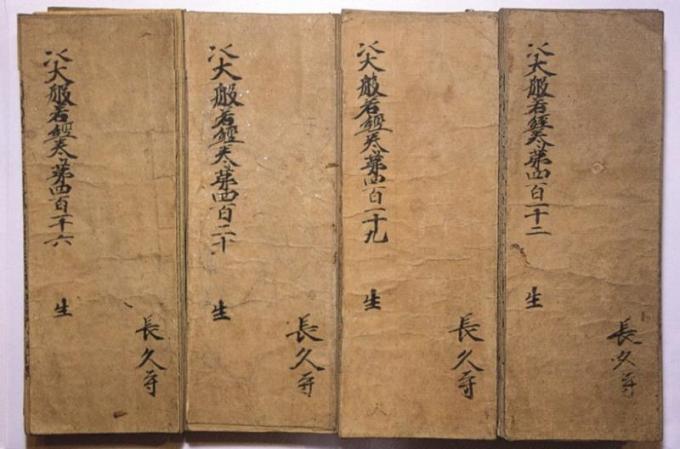

この大般若経は、全600巻中、巻298の一巻が欠けています。現在は折本形式で、10巻ずつ請箱に入れ、20箱、200巻がそれぞれ三つの経櫃(きょうびつ)に納められており、巻末の注記によれば、巻子本(かんすぼん:巻物)であったものを長久寺四世重僌上人(じゅうちんしょうにん)がこれを求めて長久寺に納めたときに折本にしたとあります。

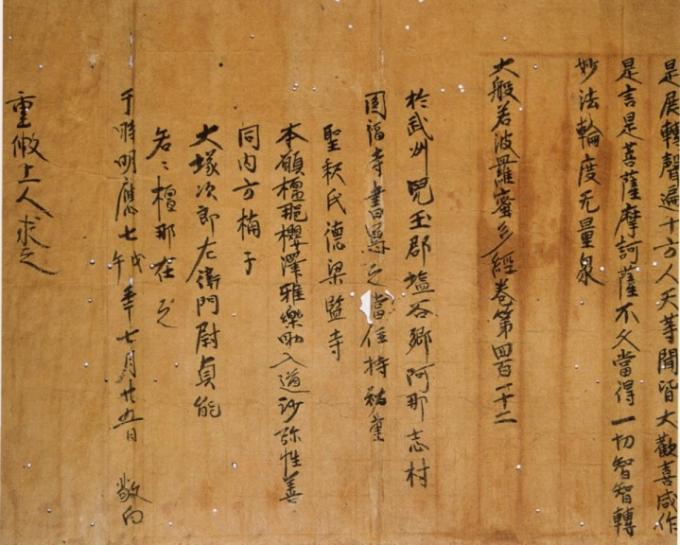

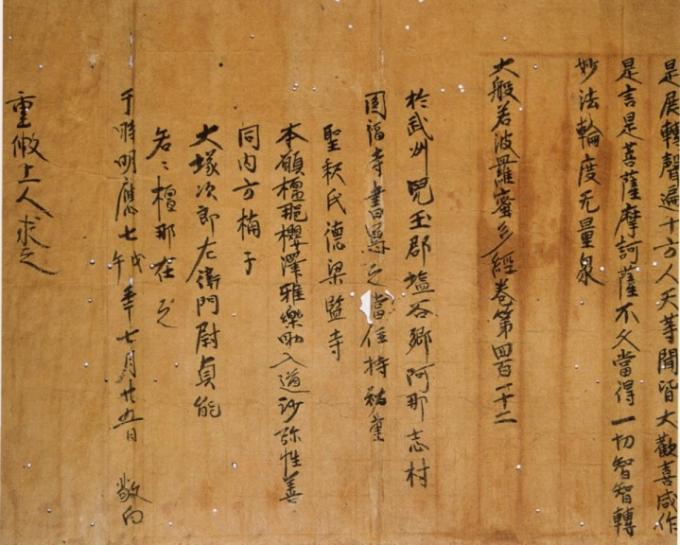

書写年代及び写経者については、巻380の奥書に記載があり、武蔵七党猪俣党藤田氏の分流である桜沢氏が本願檀那となり、明応7年(1498)に児玉郡阿那志村(あなしむら:現埼玉県美里町)の円福寺において書写したものであることがわかります。この時代における在地土豪層の信仰の姿をよく伝えています。

地図

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保護課

〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20

電話番号:048-553-3581

ファクス:048-556-0770

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年01月20日