在宅医療・介護連携推進事業

在宅医療・介護連携推進事業とは

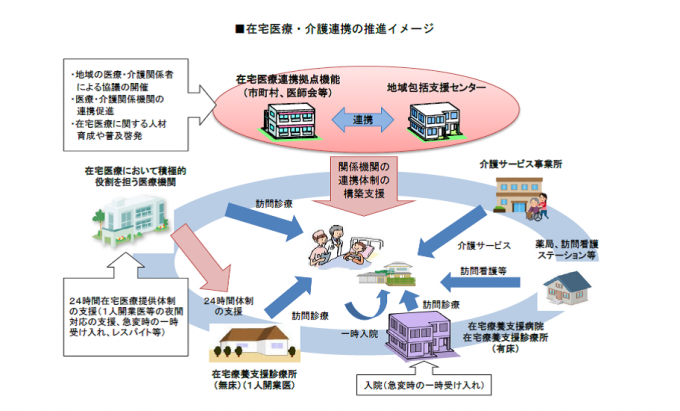

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいを一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築を図る必要があります。高齢期になると、慢性疾患があり医療と介護の両方を必要とされる方が多くなりますが、住み慣れた自宅や地域で安心して暮らしていくためには、医療、介護の関係者の連携を推進する必要があります。医療機関や介護・福祉施設、行政職員等多職種の協働により、包括的かつ継続的にサービス提供ができる支援体制づくりとして8つの事業に取り組んでまいります。

- (ア)地域の医療・介護の資源の把握

- (イ)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

- (ウ)切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

- (エ)医療・介護関係者の情報共有の支援

- (オ)在宅医療・介護連携に関する相談支援

- (カ)医療・介護関係者の研修

- (キ)地域の住民への普及啓発

- (ク)在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

行田市在宅医療・介護連携推進協議会

地域における保健、医療、介護及び福祉に関する関係者相互間の在宅医療及び介護に対する理解を深めるとともに、連携を円滑にするため、医療、介護、行政機関等の代表による行田市在宅医療・介護連携推進協議会を開催し、さまざまな課題や解決策を協議しています。

行田市在宅医療・介護連携推進協議会作業部会

行田市在宅医療・介護連携推進協議会の委員は他の医療、介護、福祉の専門職約50名と共に5部門の作業部会に分かれ、医療・介護連携の推進にあたりより具体的な仕組みやルール作り、体制づくりの検討を進めております。

作業部会の構成

- 入退院調整部会

- 研修部会

- 患者情報共有・ICT部会

- 普及啓発部会

- 病院・有床部会

作業部会の結果

行田市在宅医療・介護連携推進協議会 作業部会(ワーキンググループ)

協議会、各作業部会等を通じての成果

広報誌

在宅医療・介護連携推進協議会では、広報誌を発行しています。「住み慣れた地域で人生の最期まで」を支える取組みについて、ぜひご覧ください。

市民と医療・介護連携のための行田市入退院調整の手引き

市民が、医療や介護が必要な状態になり、入院が必要になったときや回復して退院し、安心して地域生活に戻る支援ができるように、市民や医療介護の専門職が円滑に連携するための「市民と医療・介護連携のための行田市入退院調整の手引き」を作成し、令和5年3月に第2版として改訂しました。(一部内容の更新のため第2.1版が最新)

市内の病院、有床診療所及び介護事業所が共通のルールとして活用することができます。

わたしの人生ファイル

市民の在宅療養を支えていくために、本人、家族、医療・介護における多職種が円滑に情報共有したり、また、本人の終末期の過ごし方について意思表示をしていただくために、「わたしの人生ファイル」を作成しました。

市役所高齢者福祉課(8番の窓口)で配布するほか、要介護認定を受けておられる方は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターなどを通じてお渡しさせていただきます。

詳細、その他の情報は、下記のページに掲載しています。

在宅医療介護連携推進に係る多職種合同意見交換会

在宅医療と介護の連携を進めるために、市内の医療機関や介護・福祉施設、地域で活動している専門職、行政機関の職員が一同に参画する合同意見交換会を開催しています。この意見交換会で、在宅医療と介護の連携における課題や解決策等の検討を行いながら、医療・介護関係職種の顔のみえる関係づくりを行っています。

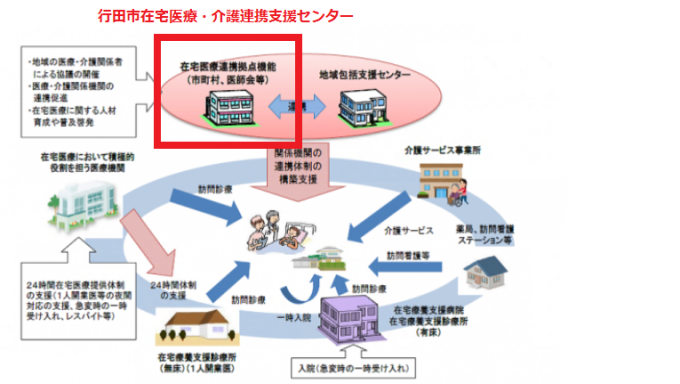

行田市在宅医療・介護連携支援センター

医療や介護を必要とされる高齢者が、住み慣れた地域で安心して自分らしく生活していくために、在宅医療・介護が包括的かつ継続的に提供されるよう医療・介護の関係機関の連携をサポートします。

行田市在宅医療・介護連携支援センター

- 委託先:一般社団法人 行田市医師会

- 設置場所:行田中央総合病院 地域連携室内

〒361-0021 行田市富士見町2-17-17 - 相談受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)

- 電話番号:048‐553-2003

- ファックス番号:048‐553-2008

行田市在宅医療・介護連携支援センター案内 (PDFファイル: 946.1KB)

在宅医療・介護資源情報・マップ

地域在宅歯科医療推進拠点(訪問歯科診療の相談・紹介) (PDFファイル: 190.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課

〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号

電話番号:048-556-1111

ファクス:048-564-1315

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年12月15日