平成29年度子ども大学ぎょうだ

子ども大学とは、小学4年生から6年生までのいろいろな学校や学年の子どもたちが、本物の大学のキャンパスで学ぶための大学です。市では、ものつくり大学、NPO法人子育てネット行田、NPO法人行田市民大学活動センターと連携して、子どもの知的好奇心を刺激する学びの機会を提供することを目的とした「子ども大学ぎょうだ」を開校してます。

子ども大学では、物事の原理や仕組みを追求する「はてな学」、地域を知り郷土愛を育てる「ふるさと学」、自分を見つめ人生や将来について考える「生き方学」の3分野について学びます。大学教授や学芸員などのスペシャリストが講師を務め、体験学習などを取り入れた楽しく学ぶことができるプログラムを実施しました。

平成29年度は25人が入学しました。

学習プログラム

| 日時 | 内容 | 場所 |

|---|---|---|

| 7月8日土曜日 午前8時30分~11時45分 |

【入学式】角帽づくり 【はてな学】 「おもしろ映像をつくろう!~撮影と動画製作の技術を学ぶ~」 |

ものつくり大学 |

| 7月22日土曜日 午前9時15分~正午 |

【生き方学】「科学遊びをしよう!」 | ものつくり大学 |

| 7月29日土曜日 午前9時15分~11時45分 |

【ふるさと学】「行田の足袋づくりの世界を体験しよう!~行田の足袋の今と昔を再現~」 |

|

| 8月26日土曜日 午前9時15分~11時45分 |

【学園祭の準備】~作って遊べるコーナーをみんなで準備しよう~ | 産業文化会館 |

| 9月23日土曜日 午前9時15分~11時40分 |

【ふるさと学】「ポケットの中の小さなオーケストラ!!~ハーモニカ演奏の世界を再現~」 【はてな学】「家の形・部屋の間取りを考えよう!」 【修了式】 |

ものつくり大学 |

| 10月15日日曜日 午前9時30分~午後3時 |

学園祭 「浮き城のまち行田こどもまつり」で学園祭を行います。 | コミュニティセンターみずしろ |

1日目(7月8日)

角帽づくり

受付を済ませると角帽づくりが始まりました。NPO法人子育てネット行田の方々総勢10名にお手伝いいただきました。

あっという間に角帽が完成。全員が手づくりの角帽をかぶって入学式に臨みました。

入学式

赤松学長のあいさつの中での一場面。木の収縮についての話では、漏れた木をドライヤーで乾かす実験を行いました。

学生代表の言葉を述べる北小学校6年生の寺山さん。「子ども大学ぎょうだ」で学んだこれまでの経験と、今年の決意をしっかりと発表しました。

入学式を終えてほっと一息。気持りを新たにし、第8期生総勢25名全員で集合写真を撮りました。

はてな学「おもしろ映像をつくろう~撮影と動画製作の技術を学ぶ~」

講義『おもしろ映像をつくろう!』の様子。講師はものつくり大学の龍前三郎先生。スライドを見て動画の仕組みを学んだり、撮影や動画製作活動を体験したりしました。

写真をつなげ方でいろいろな動画になることを映像で確認しました。動画ができるまでの一連の流れを学びました。

背景にいろいろな動きを入れながら撮影する学生たち。ユニークなアイデアで、森に雨が降っているような様子を再現しました。

暑い中、外で撮影したグループも。人一倍汗を流した甲斐もあって、人が瞬間移動するおもしろ動画が完成しました。

プロのカメラマンのように、みんなでいろいろな構図を確認しながら、写真撮影の楽しさを味わいました。出来上がった動画はDVDに保存して一人ひとりの成果物として配られました。

「今がシャッターチャンス!」と意見を交わす学生たち。どんな動画ができるか想像しながら撮影することで、班の会話も弾みました。また、ものつくり大学の学生にもアドバイスしてもらいました。

子どもたちの感想

- みんなで協力して作品を仕上げることができてよかった。

- 映画をつくる時のいろいろな役割を知れてよかった。

- 自分たちでおもしろ映像がつくれて楽しかった。

- 動画はだれでも作れることを知って、自分でもつくってみようと思った。

2日目(7月22日)

生き方学「科学遊びをしよう」

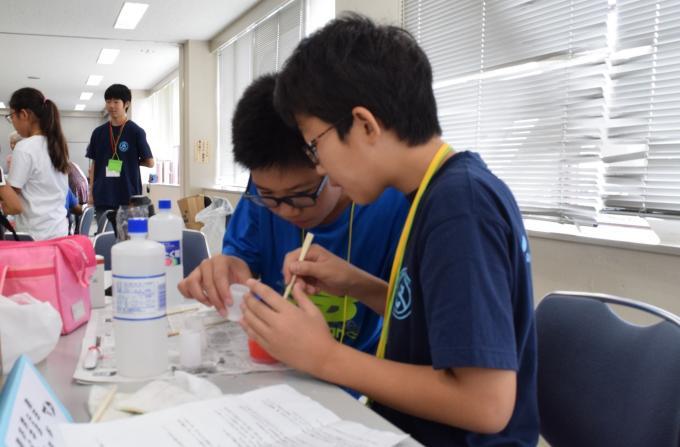

生き方学「科学遊びをしよう」の様子。講師は、聖学院大学児童学科客員教授の丸山綱男先生。「科学の花」を咲かせることをゴールとして、子どもたちの知的好奇心をくすぐる科学遊びを体験させていました。

やじろべえをじっくりと観察する場面。どうしたらつり合うのかを考え、つり合う秘密に迫るために思いを巡らせました。

発泡スチロール、わりばし、粘土を使って手づくりのやじろべえに挑戦。会場には「つりあった」「できた」という声がたくさん飛び交っていました。

2つのやじろべえを「おんぶ」させて、つり合った瞬間の様子。子どもたちは、科学遊びの楽しさを満喫しました。

紙やじろべえやトンボやじろべえにも挑戦しました。前の活動からヒントをもらい学習に熱中する中で、ぞくぞくと「科学の花」が咲き、できる喜びを体験しました。

傘袋やビニールの袋など身近なものを使って、空気おもちゃを作りました。ジュニア・リーダーも、ミニティーチャーとして一緒に活動に参加しました。

傘袋に空気を吹き込むと、だんだんとおばけの体が伸びていきます。部屋の電気を消して、それぞれのおばけで遊びました。

子どもたちの感想

- 科学遊びの勉強で、できるようになったお土産がもらえてよかった。

- 厚紙一枚を切るだけで「やじろべえ」はできないと思ったけど、できてうれしかった。

- 紙でも発泡スチロールでも科学遊びができるなんてすごい。

- 時間が経つのが早く、あっという間の2日目の学習だった。

3日目(7月29日)

ふるさと学「行田の足袋づくりの世界を体験しよう~行田の足袋の今と昔を再現~」

ふるさと学「行田の足袋づくりの世界を体験しよう」の様子。講師は、生涯学習部文化財保護課長の中島先生。スライドを通して行田の場所を視聴したり、昔と今の風景を比較しながら市内探索に出かけたりしました。後半には、「足袋蔵まちづくりミュージアム」や「足袋とくらしの博物館」を訪れ、足袋蔵の町並みを見学しました。

行田の日本遺産についてのVTRを視聴しました。この他にも行田の昔のさまざまな場所が映し出されると驚きの声が上がっていました。

行田市商工センター4階から昔と今を比較しながら風景を眺める学生たち。行田市の町並みが変化していることを実感していました。

「童・銅人形」の前で中島先生からクイズが出題されました。この地点の他にもクイズ形式で昔の行田の写真と現在の様子を比べながら、市内散策を続けました。

市内散策が一段落して、「足袋蔵まちづくりミュージアム」で一休み。昔ながらの味のある建物の質感を肌で感じるとともに、天井の高さにも驚いていました。

「足袋とくらしの博物館」では、分業で仕事を進める作業工程を見学しました。それぞれの場面で、実物に触れる体験をしました。

足袋が仕上がる様子を見学し、職人がそのポイントを解説している場面。一つ一つ手作業で足袋の形を整える技を、食い入るように見つめていました。

子どもたちの感想

- 行田の昔の場所に行ってみると、今とすごく変わっているのでびっくりした。

- 身近なところに日本遺産があり、行田の日本一が知れてよかった。

- 足袋をつくるためには、いろいろな道具を使っていて大変なのが分かった。

- 足袋づくりのいろいろな体験ができておもしろかった。

4日目(8月26日)

学園祭の準備~作って遊べるコーナーをみんなで準備しよう~

10月15日(日曜日)に開催の「第28回浮き城のまち行田こどもまつり」では、子ども大学8期生総勢25名が自分たちで考えたコーナーを出店し、当日の運営を担当します。この日は、NPO法人市民大学活動センター、NPO法人子育てネット行田、行田市ジュニア・リーダー・クラブ生などたくさんの方々と協力して準備を進めました。なお、子ども大学で出店するコーナーは次のとおりです。

- 「子ども大学受付」(受付コーナー)

- 「みんなで作ろう!カラフルスライム」(スライムづくり:ものづくりコーナー)

- 「当たればそうかい!かんたんボーリング」(ペットボトルボーリング:遊びコーナー)

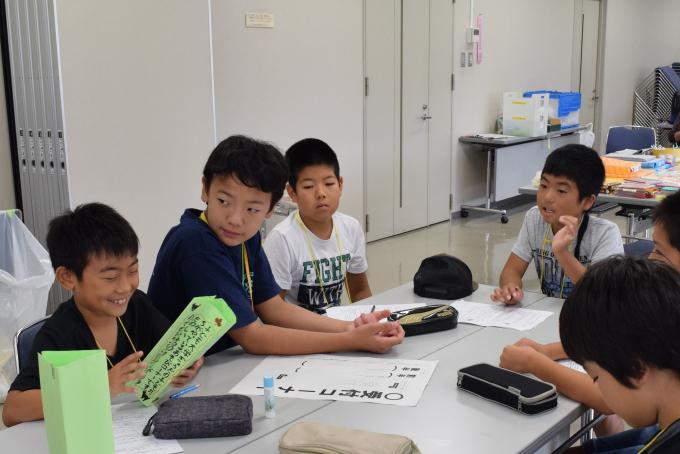

お店のコーナー名が決定し、発表する様子。担当が同じメンバーで、お客さんに来てもらえるようにアイデアを出し合いました。

昨年の表示サンプルを見ながら、受付コーナーの計画を立てました。前半、後半の分担を決め、コーナー表示、遊び券の作成など学園祭に向けての準備を進めました。

スライムづくりコーナーの準備でジュニア・リーダーが子ども大学の学生に教える場面。学園祭当日に向けてのサンプルづくりにも、熱が入っていました。

お客さまが実際にお店に来たことを想定しての接客練習。おもてなしの心で、丁寧な接客を心掛けました。会場には、学生たちがさわやかにあいさつする声が響き渡っていました。

5日目(9月23日)

ふるさと学「ポケットの中の小さなオーケストラ!!」~ハーモニカ演奏の世界を再現~

指導に当たったのは、NPO埼玉教育支援センターの馬場和雄先生、木村誠先生。ハーモニカについて詳しく学んだ後は、学習プログラムの最終日を祝うかのようなすてきな生演奏が披露されました。

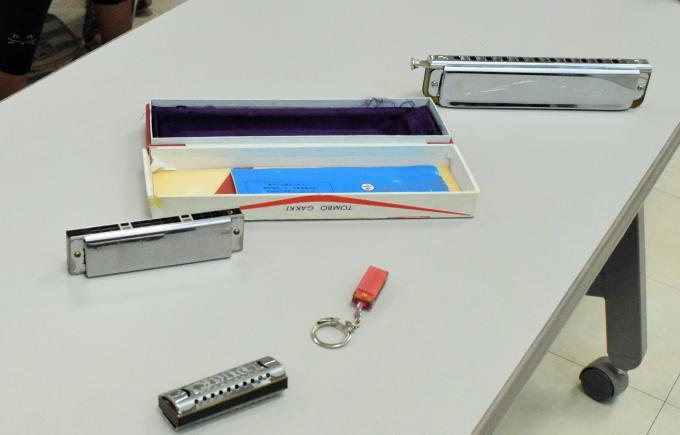

スライドを通してどんなハーモニカがあるかを学ぶ様子。この他に、ハーモニカの歴史や構造などについても学習しました。

実際に目の前に見ることができたハーモニカの実物がこちら。大小さまざまな形のものがありました。

「旅立ちの日に」や「ビリーブ」など、修了式に合わせて選曲された演奏も披露していただきました。演奏が始まると、歌詞を口ずさむ学生の姿も見られました。

子どもたちの感想

- ハーモニカは他の楽器よりいろいろな音が出てすごいと思った。

- ハーモニカの音色はとてもきれいでびっくりした。

- お祝いの演奏を披露していただいてとてもうれしかった。

はてな学「家の形・家の間取りを考えよう」

ものつくり大学建設学科教授の戸田都生男先生の講義では、家の間取りについて学びました。実際にミニチュア版の部屋を作成し、間取りを考える活動を体験しました。

映像を通して間取りの意味を学びました。まるで本物のようなミニチュアの部屋を見て、設計のアイデアを膨らませていました。

実際に画用紙で部屋をしきり、間取りを考える場面。細やかな部品を丁寧に接着しながら、自分だけの部屋を完成させていきました。

完成した作品がこちら。色とりどりのすてきな部屋が並びました。

子どもたちの感想

- 自分だけの理想の家ができてよかった。

- いろいろな形の家具が作れることが分かった。

- いろいろ学んだので子ども大学に入っていない人にも教えたい。

修了式

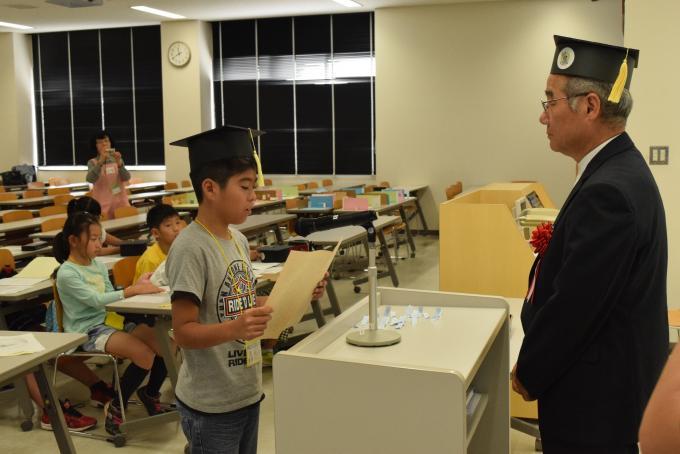

すべての学習プログラムを終えた5日目。赤松学長より学生たち一人ひとりに修了証書が手渡されました。これまでの貴重な学習を振り返りながら、充実した式となりました。

堂々と立派な態度で学生代表の言葉を述べる東小学校6年の遠藤一総さん。スタッフへの感謝とこどもまつりの成功に向けた決意をを新たにしていました。

6日目(10月15日)

第28回浮き城のまち行田こどもまつり~子ども大学ぎょうだのよさをPRしよう~

今回のこどもまつりは、雨天のため、行田市コミュニティセンターみずしろで開催されました。子ども大学ぎょうだの学生たちは、開閉会式の司会や各コーナーの出店、受付などを担当し、広く市民の方々とふれあいました。当日は、生涯学習のマスコット「マナビィ」も応援に加わり、大盛況でした。

子ども大学ぎょうだの受付コーナー。その他のコーナーも各担当で協力して、お客さまを迎える準備をしました。

子ども大学の学生が、開会式でしっかりと進行役を務めました。テレビ取材を受け、マナビィと一緒に子ども大学ぎょうだの良さをPRしました。

こちらは、「当たれば爽快!かんたんボーリング」(ペットボトルを使った遊びコーナー)。心を込めて準備した手作りの道具や景品でお客さまをおもてなししました。

スライムづくりコーナーは大人気。出来上がったスライムは、お土産としてプレゼントしました。大勢のお客さまが訪れ、学生たちは張り切って仕事をしていました。

マナビィを囲んで記念写真を一枚。こどもまつりの人気者は、会場内を明るく和やかな雰囲気にしてくれました。雨にも関わらず、大盛況のイベントとなりました。

来場者にも自然と笑顔がこぼれました。お客さまへの対応にも大忙しのマナビィは、たくさんの方とふれあいながら、子ども大学ぎょうだのPR活動も行っていました。

子ども大学ぎょうだのコーナーに足を運んでいただいた方の感想(アンケートより抜粋)

- スライムづくりが楽しかった。

- 働く小学生たちはみんな礼儀正しく、しっかりしていてびっくりした。

- 丁寧な言葉を使って接客していた。

- みんな頑張って活動していて感動した。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20

電話番号:048-556-8319

ファクス:048-556-0770

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年02月28日