平成30年度子ども大学ぎょうだ

市では、市内の小学4~6年生を対象に、「ものつくり大学」「NPO法人子育てネット行田」「NPO法人行田市民大学活動センター」と連携して、子どもの知的好奇心を刺激する学びの機会を提供することを目的とした「子ども大学ぎょうだ」を開校しています。大学教授から講義を受けたり、ものつくり大学の学生食堂でランチを楽しんだり、スイーツを作っておみやげとして家族にプレゼントしたり…。ここでしか体験できない内容が盛りだくさんとなっています。

子ども大学では、次の3分野を学習します。

- 物事の原理や仕組みを追求する「はてな学」

- 地域を知り郷土愛を育てる「ふるさと学」

- 自分を見つめ人生や将来について考える「生き方学」

平成30年度は35人が入学しました。

学習プログラム

1日目(7月7日、土曜日)

- 時間:【第1部】午前8時45分~11時45分、【第2部】正午~午後1時

- 場所:ものつくり大学A3010教室

- 内容:【第1部】角帽づくり、入学式、【はてな学1】家電のしくみ~さわってしゃべってみよう!~、【はてな学2】タイのゴム畑~ゴム製品の故郷を旅しましょう~【第2部】学食でコミュニケーション(実費)

- 講師:【はてな学1】荒木邦成先生(ものつくり大学総合機械学科教授)、【はてな学2】ビチャイ・サェチャウ先生(ものつくり大学総合機械学科教授)

角帽づくり

受付を済ませて角帽づくりが始まりました。NPO法人子育てネット行田の方々にご指導いただきました。

入学式

学生代表の西小6年の佐々木さん。2年間「子ども大学ぎょうだ」で学んだ経験を生かして今年の決意を述べました。

入学式を終えて第9期生で集合写真を撮りました。35名のメンバーで協力して6日間がんばるぞ!

はてな学講義1「家電のしくみ~さわってしゃべってみよう!~」

講師:荒木邦成先生(ものつくり大学)

身の回りの家電がどのようにできているのか、その仕組みについて詳しく説明していただきました。

ロボット掃除機をスマートフォンを使って遠隔操作したり、音声スピーカーに話しかけて情報を得たり、照明の色を変えたりしました。

はてな学講義2「タイのゴム畑~ゴム製品の故郷を旅しましょう~」

講師:ビチャイ・サェチャウ先生(ものつくり大学)

外国人交流モデル事業

ゴム製品が、タイのゴムの木の樹液で作られていることを学びました。国際理解・国際交流の場となりました。

ゴムの実を実際に触らせてもらいました。先生が子どものころ、このゴムの実を使ったおもちゃでよく遊んだそうです。

学生食堂体験

外国人交流モデル事業

講師のビチャイ先生の故郷であるタイの伝統料理「トムヤムクン」について説明していただきました。

留学生とともにものつくり大学の学食とトムヤムクンを味わいました。食を通した国際交流の場となりました。

子どもたちの感想

- 角帽をつくってすごく楽しかった。大学生になれた気分がした。

- 家にはロボット掃除機や音声スピーカーがないので操作できてよかった。

- ゴムが木からできていることに驚いた。

- 初めて会う人たちと友達になれてうれしかった。

2日目(7月21日、土曜日)

- 時間:午前9時15分~正午

- 場所:忍・行田公民館ホール

- 内容:【生き方学】絵本の世界を楽しもう、【ふるさと学】金融と行田、フシギなつながり~よみがえった旧忍町信用組合店舗を探検~

- 講師:【生き方学】細田香織先生(埼玉純真短期大学こども学科専任講師)、【ふるさと学】中島洋一先生(行田市教育委員会文化財保護課長)

生き方学講義1「絵本の世界を楽しもう」

講師:細田香織先生(埼玉純真短期大学)

外国人交流モデル事業

世界のさまざまな絵本の中から、スリランカの「かさどろぼう」、アメリカの「かあさんをまつふゆ」を読んでいただきました。

40冊以上ある世界中の絵本の中から、好きな絵本を自分で読んだり、友達と読み合ったりしました。

ふるさと学講義2「金融と行田、フシギなつながり~よみがえった旧忍町信用組合店舗を探検~」

講師:中島洋一先生(教育委員会文化財保護課)

金融と行田の間には、昨年度日本遺産に認定された「足袋産業」とのつながりがあることが分かりました。

旧忍町信用組合店舗の中を実際に探検しました。昔の建物の材料を活かして忠実に復元されたことを体感できました。

子どもたちの感想

- 先生が外国の絵本を読んでくれて楽しかった。

- 絵本は小さな子だけでなく、大人まで楽しめる。もっと外国の絵本を読んでみたい。

- 旧忍町信用組合と行田足袋のつながりがわかった。

- 外へ出て実際に信用組合店舗に入ってみて、思ったより広く、形も色もかっこいいと思った。

3日目(8月4日、土曜日)

- 時間:午前9時15分~正午

- 場所:VIVAぎょうだ調理室

- 内容:【生き方学】夏の彩り~青大豆のマフィンづくり~(調理実習)、学園祭の準備

- 講師:村山英子先生

生き方学「夏の彩り~青大豆のマフィンづくり~」

講師:村上英子先生(ホームメイドクッキング講師)

マフィンづくりの手順を学びました。学生の皆さんは、聞きもらすことのないように真剣な眼差しで聞いていました。

班で2人組を作り協力して準備をしました。栄養たっぷりの行田産青大豆粉が入った材料をよく混ぜるのがおいしくできるコツです。

型に生地を入れて、チョコチップやウインナーなどをトッピング。オーブンに入れて焼くとふっくらと膨らみました。「お待ちどおさま~」

自分で作ったマフィンを試食。青大豆が苦手な人もおいしく食べられたようです。1人2個ずつラッピングして家族へのお土産にしました。

子どもたちの感想

- 青大豆を入れると生地が柔らかくなることが分かった。

- 料理は初めてだったが、みんながいたおかげでうまく簡単にできた。

- 失敗もあったけど、料理を通して仲良しの子ができた。

- パーティーやバレンタインデーにも作れると思う。野菜のマフィンがおいしかった。

4日目(8月25日、土曜日)

- 時間:午前9時15分~11時30分

- 場所:産業文化会館2階2AB会議室

- 内容:学園祭の準備「浮き城のまち行田こどもまつり」に参加するための準備です。作って遊べるコーナーを準備しよう!

学園祭の準備

10月14日(日曜日)に開催する「第29回浮き城のまち行田こどもまつり」では、子ども大学9期生が自分たちで考えたコーナーを運営します。今年は「国際交流」をテーマとして、次の内容に決まりました。

- 「世界をねらえ!的当てゲームでなげまくれ!」

- 「みんなで当てよう!世界○×(マルバツ)クイズ」

- 「世界一周!中身当てゲーム」

学園祭(こどもまつり)に出店するコーナー名と担当者を決めました。「国際交流」のテーマを意識して決めました。

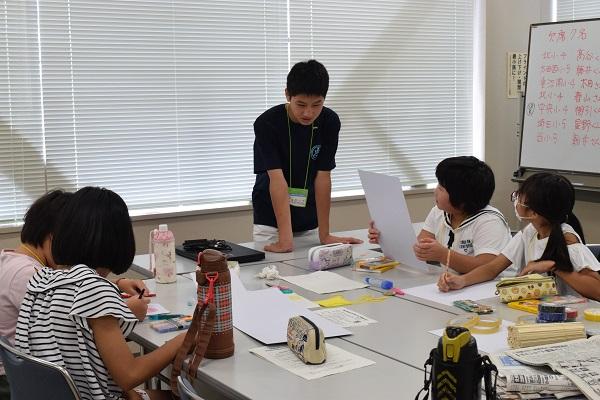

異年齢交流で、中学生のジュニア・リーダーが各コーナーで進行を務めました。的当てのルールについて検討中です。

中身当てゲームの箱を作成中。市民大学のスタッフの方に教えていただきながら、ブラックボックスを上手に作成しました。「中に何をいれようかな~」

ジュニア・リーダーが、お店の接客の仕方を子ども大学生に示しています。さすが中学生!大人顔負けの接客ぶりです。当日は小学生も上手にできるかな。

5日目(9月22日、土曜日)

- 時間:午前9時15分~11時30分

- 場所:ものつくり大学A3010教室

- 内容:【ふるさと学】郷土の自然について~埼玉にも砂丘があった!~、【はてな学】エアコンのひみつ~温度を測って体感しよう~、修了式

- 講師:【ふるさと学】今村武蔵先生(NPO法人行田市民大学活動センター理事長)、【はてな学】松岡大介先生(ものつくり大学建設学科准教授)

ふるさと学講義1「郷土の自然について~埼玉にも砂丘があった!~」

講師:今村武蔵先生(NPO法人行田市民大学活動センター理事長)

「暴れ川」の異名を持つ荒川の流れにより、河岸砂丘ができたことを知りました。身近な地名の由来など新たな発見がありました。

はてな学講義2「エアコンのひみつ~温度を測って体感しよう~」

講師:松岡大介先生(ものつくり大学)

エアコン本体と室外機のカバーを外して、中の構造を観察しました。ヒートポンプと呼ばれる意外にも原始的な仕組みで動いていることが分かりました。

修了式

5日間のプログラムを修了し、子ども大学生一人一人に赤松学長から修了証書が手渡されました。みんなよく頑張りました!

太田東小の河村さんが学生代表のことばを担当しました。先生方への感謝の気持ちと、最終日のこどもまつりに対する決意を堂々と述べていました。

子どもたちの感想

- 埼玉に砂丘があるということは知らなかった。

- 砂丘の砂はさらさらしていて、砂の粒が細かくてパウダーみたいな触り心地だった。

- エアコンは単純なしくみで動いていることに驚いた。

- ペットボトルに空気を押し込むと温度が上がり、雲ができて楽しかった。

6日目(10月14日、日曜日)

- 時間:午前9時30分~午後3時

- 場所:水城公園市民広場(予定)

- 内容:学園祭(みんなで協力して学園祭を成功させよう!)

学園祭「第29回浮き城のまち行田こどもまつりに参加」

子ども大学ぎょうだの集大成となる「こどもまつり」に参加しました。前日からの雨も上がり、無事に水城公園で実施できました。開・閉会式の司会を、子ども大学生が立派に務めました。

今年のテーマは「国際交流」ということで、市内の小中学校で外国語の指導をしてくださっている先生がお手伝いに来てくれました。「世界○×(マルバツ)クイズ」では、世界にまつわるクイズを出題して盛り上がりました。

「世界をねらえ!的当てゲーム」では、国ごとの国旗がついた的をねらって五輪カラーのボールを投げ、当たった点数を記入しました。お客様へのおもてなしも上手になりました。

「世界一周中身当てゲーム」は、世界の国々の名産品などをブラックボックスに入れ、手の感触だけで当てるゲームです。どのコーナーでも手作りの景品を渡しました。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20

電話番号:048-556-8319

ファクス:048-556-0770

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年02月28日