平成28年度子ども大学ぎょうだ

子ども大学とは、小学4年生から6年生までのいろいろな学校や学年の子どもたちが、本物の大学のキャンパスで学ぶ子どもたちのための大学です。市では、ものつくり大学、NPO法人子育てネット行田、行田市民大学と連携して、子どもの知的好奇心を刺激する学びの機会を提供することを目的とした「子ども大学ぎょうだ」を開校してます。

子ども大学では、物事の原理や仕組みを追求する「はてな学」、地域を知り郷土愛を育てる「ふるさと学」、自分を見つめ人生や将来について考える「生き方学」の3分野について学びます。大学教授や学芸員などのスペシャリストが講師を務め、体験学習などを取り入れた楽しく学ぶことができるプログラムが予定されています。

平成28年度は33人が入学しました。

学習プログラム

| 日時 | 内容 | 場所 |

|---|---|---|

| 7月9日土曜日 午前8時30分~11時45分 |

【入学式】式の前に角帽づくりをします。 【はてな学1】「建築のかたち○△□(マル、サンカク、シカク)~建築のなかに隠れている図形の秘密について学ぼう~」 【はてな学2】「高強度コンクリートが壊れる瞬間‼~大迫力の強度実験~」 |

ものつくり大学 |

| 7月23日土曜日 午前9時15分~正午 |

【生き方学】「昔のおもちゃづくりに挑戦しよう~昔の遊び、手づくりおもちゃを再現~」 | ものつくり大学 |

| 7月30日土曜日 午前9時15分~11時45分 |

【ふるさと学】 「ゼリーフライづくりに挑戦しよう~行田の名産『手づくりゼリーフライを再現』~」 |

VIVAぎょうだ |

| 8月27日土曜日 午前9時15分~11時45分 |

【学園祭の準備】~作って遊べるコーナーをみんなで準備~ | 産業文化会館 |

| 9月24日土曜日 午前9時15分~11時45分 |

【ふるさと学】「クルクル回る!つくって遊ぼう折り紙工房~こまと紙コプターをつくろう~」 【はてな学】「ロボットの造りと動きを学ぶ~マイクロマウスを動かしてみよう!~」 【修了式】 |

ものつくり大学 |

| 10月23日日曜日 午前9時30分~午後3時 |

学園祭 「浮き城のまち行田こどもまつり」で学園祭を行います。 |

水城公園市民広場 |

1日目(7月9日)

角帽づくり

受付を済ませるとすぐに角帽づくりに挑戦。入学式が始まるまで、短時間で角帽づくりに取り組みました。

世界で一つだけの手づくり角帽が完成。NPОの方々総勢10名にお手伝いいただきました。

入学式

入学式での赤松学長のあいさつ。水に浮かぶものと沈むものの不思議を水槽を使ってお話ししてくださいました。

学生代表の言葉を述べる泉小6年の鈴木さん。この夏の学習プログラムの目標と決意をしっかりと述べました。

入学式を終えての一場面。ものつくり大学赤松学長、北尾委員長、森教育長同席のもと、記念写真を撮りました。

はてな学1「建築のかたち○△□(マル、サンカク、シカク)」~建築のなかに隠れている図形の秘密について学ぼう~

講義1.『建築のかたち○△□(マル、サンカク、シカク)』の様子。講師はものつくり大学の八代克彦先生。スライドを見たり、実物を作ったりしながら建築の秘密について学びました。

建築にある○△□(マル、サンカク、シカク)を分かりやすいスライド写真から学んでいました。

紙一枚からできる建築の秘密を発見。紙に切れ目を入れてお手本と同じものを作成しました。

A4サイズの紙が基本となり、いろいろなサイズができていることを知りました。

子どもたちの感想

- 世界一高いビルが雲をつきぬけていてびっくりした。

- 紙には、いろんなしくみがあることを初めて知った。

- いろいろなマンホールがあったり、目の錯覚があったりしてすごかった。

はてな学2「高強度コンクリートが壊れる瞬間」~大迫力の強度実験~

講義2.『高強度コンクリートが壊れる瞬間』の様子。講師はものつくり大学の澤本武博先生。コンクリートが固まる瞬間や壊れる瞬間を実際に確かめました。

コンクリートを混ぜ合わせるときの様子を実物で確かめました。

実際に割れたコンクリートを確認する場面。強度の高いコンクリートでも加圧によって割れることを発見しました。

大きな専門の機械で加圧するところを見学しました。

子どもたちの感想

- コンクリートの作り方を初めて知った。

- 実際にとっても強いコンクリートが壊れる瞬間がすごい迫力だった。

- 水の量でコンクリートの強さを調整できることに驚いた。

2日目(7月23日)

生き方学「昔のおもちゃづくりに挑戦しよう」~昔の遊び、手づくりおもちゃを再現~

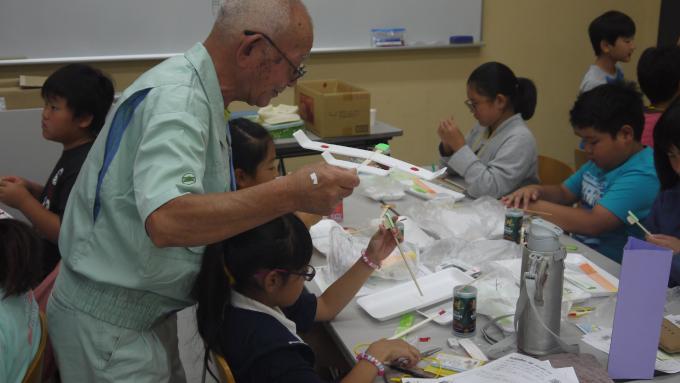

生き方学『昔のおもちゃづくりに挑戦しよう』の様子。講師は、放課後子ども教室教育活動サポーターの三国三郎先生。ゴムで動く車と飛行機を製作し、実際に動かして遊びました。

空き缶にゴムを通し、作り方の説明を受ける場面。身近なものがおもちゃになることを知りました。

空き缶に芯を入れ、ゴムの端を固定していよいよ完成。くるくる回って動くようになります。

準備を整え、手を離すと自然と車が動く出します。ゴムを巻くコツも教わりました。

羽やゴムを付ける場所を教わり、部品を一つ一つ取り付けていきました。

ゴムと割り箸、空き発砲スチロールパックを全て組み合わせ、飛行機と発射台が完成。

いよいよ、外に出てテスト飛行。風があまり強く吹かない場所では、まっすぐに飛びました。

子どもたちの感想

- 空き缶でおもちゃが作れるなんてとてもすごい。

- 身近なものは少し考えれば、リサイクルして楽しいおもちゃに変えられることを学んだ。

- 飛行機はやり方次第で飛び方も変わるので、今後も遊びながら調べていきたい。

3日目(7月30日)

ふるさと学「ゼリーフライづくりに挑戦しよう」~行田の名産『手づくりゼリーフライを再現』~

ふるさと学『ゼリーフライづくりに挑戦しよう』の様子。講師は、行田フライ・ゼリーフライ友の会副会長の飯島隆夫先生。行田市を代表するご当地グルメ「ゼリーフライ」をつくり、ふるさとの味を堪能しました。

おから、じゃがいも、長ねぎ、にんじんなどに塩とコショウを少し入れてよくこねます。水を入れながら硬さを調整していくのがポイント。

ゼリーフライというネーミングは、「銭」フライがなまったもの。自らの手で小判型にしていくことで、この料理名の由来を理解することができたようです。

小判型以外にも、星やハート、音符などさまざまな形をしたゼリーフライを作りました。豊かな発想でお気に入りの1品を完成させました。

170℃から180℃の油で、ゼリーフライを揚げていきます。やけどに注意しながら一つずつ慎重に入れていきます。

きつね色になり、ゼリーフライが油から浮かんで来たら出来上がりのサイン。ウスターソースに付ければ、いよいよ完成です。

いよいよ手づくりのゼリーフライが完成。香ばしいソースの匂いが調理場に広がり、食欲をそそります。

自分たちで作ったゼリーフライを試食しました。出来立ては格別においしく、満足した様子です。「自宅でも作ってみたい」と話す子どもたちもいました。

子どもたちの感想

- ゼリーフライを作ってみて、たくさんの材料を入れて作るので、大変なんだなと思った。

- いろんな形の自分だけのゼリーフライができて楽しかった。

4日目(8月27日)

学園祭の準備~作って遊べるコーナーをみんなで準備~

10月23日に水城公園市民広場で「第27回浮き城のまち行田こどもまつり」が開催されました。子ども大学ぎょうだでも、「学園祭」として自分たちで考えた遊びコーナーを出店・運営します。この日はジュニアリーダーも参加し、子どもたちと一緒になってコーナー名を考えたり、遊び方の掲示を作成したりと学園祭でお客さまをおもてなしする準備を行いました。

なお、子ども大学ぎょうだで出店するコーナーは次のとおりです。

- 「子ども大学受付」(受付コーナー)

- 「わくわくドキドキオリジナルけん玉」(けん玉作り:ものづくりコーナー)

- 「的をねらってうちまくれ」(射的:遊びコーナー)

- 「作って遊ぼうロープウェイ」(紙ロープウェイ:ものづくり&遊びコーナー)

各コーナーの発案者によるプレゼンテーション。この後、希望するコーナーに分かれて学園祭の準備がスタートしました。

各コーナーにジュニアリーダーが入り、子どもたちにアドバイスをしながら一緒になってコーナー名を考えたり、掲示を作成したりしました。

「作って遊ぼうロープウェイ」のコーナーを担当するメンバーは、どんな遊びを提供するかお互いに確認し合いました。

「参加してくれたお客さんには、こんなのがいいかな」と景品作りに励む子どもたち。キーワード「3つの『お』」(おもてなし、おもいやり、おたがいに協力)を意識しているようです。

5日目(9月24日)

ふるさと学「クルクル回る!つくって遊ぼう折り紙工房」~こまと紙コプターをつくろう~

指導に当たったのは、日本折紙協会認定折り紙講師の村松尚子先生。子どもたちは興味津々な様子で、折り紙とは思えないほどクルクル回るこまや紙コプターを作成していました。

村松先生の指導を受けながら、こま作りに挑戦する様子。3枚の折り紙を使って作成していきます。

完成品がこちら。本物のこまのように、立体的な形になりました。色も鮮やかです。

早速、自分で作成した「こま」を回しました。折り紙とは思えないほど、よく回る様子に驚いているようでした。

子どもたちの感想

- 花のコマは、作るのが少し難しかったけれど、完成してうれしかった。

- ざぶとん折りという折り方を初めて知った。

- 折り紙のコマが、こんなに回るとは思わなかった。

はてな学「ロボットのつくりと動きを学ぶ」~マイクロマウスを動かしてみよう!~

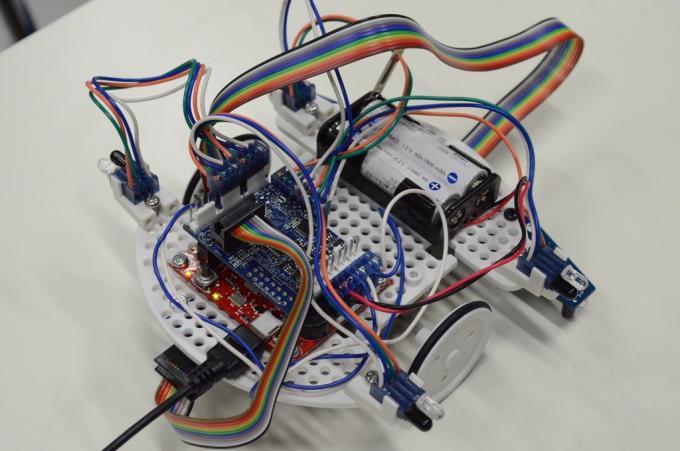

ものつくり大学製造学科教授の前田陽一郎先生の講義では、ロボットに関する知識を学ぶとともに、実際にプログラミングをしてマイクロマウスを動かしてみました。

講義で使用したマイクロマウス。あらかじめ黒い部分を走行させるプログラムが入力されていますが、直角に曲がる設定はしていないため、途中で止まってしまいます。

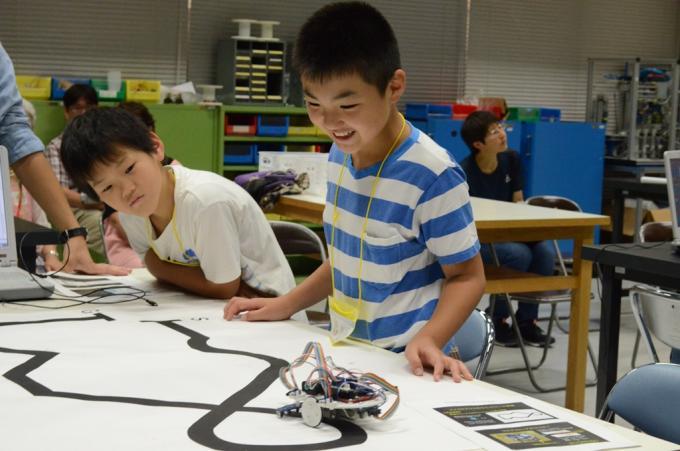

真剣な表情でプログラミングに取り組む学生たち。直角に曲がらせるプログラムを入力するのに、試行錯誤を繰り返していました。

プログラミングを繰り返し、マイクロマウスが正しく走行した瞬間、学生たちから「やったー」と歓喜の声が聞こえてきました。

子どもたちの感想

- ロボットがどうやって作られるのかが分かった。

- マイクロマウスが最後まで道どおりに動いてうれしかった。

- コンピュータで指示してロボットが動くところがすごい。

修了式

全ての学習プログラムを終え、学生たちは赤松明学長から修了証書が授与されました。普段の学校生活では得られない特別な体験を5日間を通してできたためか、学生たちは充実した表情を浮かべていました。

中央小学校6年生の寺山茜さんが、学生代表のことばを述べました。子ども大学での学びを通して自分が得たことをはじめ、スタッフや講師への感謝の言葉を発表すると、会場からは大きな拍手が沸き起こりました。

6日目(10月23日)

こどもまつりに参加して子ども大学のよさを宣伝しよう~子ども大学コーナーの運営を通して~

「第27回浮き城のまち行田こどもまつり」に参加し、自分たちでアイデアを出し合ったコーナーの出店・運営をしました。セレモニーの開閉会式では、子ども大学の学生が司会を担当し、行田ケーブルテレビの取材も受けました。当日は「おもてなし・思いやり・おたがいに協力」の心で活動に励みました。

担当した開会式の仕事を終え、インタビューを受ける場面。司会の2人は、自分の責任を果たした充実感で、堂々とした様子でした。

受付コーナーでお客さんにあいさつをかわす様子。コーナーで使う券や各コーナーの説明をし、アンケート記入への協力を呼び掛けました。

人気のあった射的コーナー。「的をねらってうちまくれ」のタイトルの通り、多くのお客さんにたくさん遊んでもらいました。

「作って遊ぼうロープウェイ」で紙のロープウェイの作り方を教えている場面。このコーナーで遊んだ後は、作品をお土産としてお持ち帰りいただきました。

不用となった新聞紙、トイレットペーパーをリサイクルして手づくりけん玉を作りました。お客さんへの説明も丁寧です。

学園祭の準備の時に関わったジュニア・ニーダーズ・クラブ生の先輩たちも当日のコーナーの見届け、アドバイスに来てくれました。

コーナーを訪れるお客さんとたくさん言葉を交わし、交流を深めました。会話も弾み、楽しそうです。

おもてなしの心で作った展示ボード。5日間の学習プログラムの成果を発信しました。

子ども大学のコーナーに参加された方の感想(アンケートより一部紹介)

- みんながいっしょうけんめい働いていてよかった。

- 小学生のおにいちゃんやおねえちゃんがやさしく教えてくれた。ありがとう。

- コーナーではすごいことを考えていて、アイデアがおもしろい。

- 受付の子がしっかり説明していて、とても上手だった。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20

電話番号:048-556-8319

ファクス:048-556-0770

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年02月28日