平成27年度子ども大学ぎょうだ

子ども大学とは、小学4年生から6年生までのいろいろな学校や学年の子どもたちが、本物の大学のキャンパスで学ぶ子どもたちのための大学です。市では、ものつくり大学、NPO法人子育てネット行田、行田市民大学と連携して、子どもの知的好奇心を刺激する学びの機会を提供することを目的とした「子ども大学ぎょうだ」を開校します。

子ども大学では、物事の原理や仕組みを追求する「はてな学」、地域を知り郷土愛を育てる「ふるさと学」、自分を見つめ人生や将来について考える「生き方学」の3分野について学びます。大学教授や学芸員などのスペシャリストが講師を務め、体験学習などを取り入れた楽しく学ぶことができるプログラムが予定されています。

平成27年度は48人が入学しました。

学習プログラム

| 日時 | 内容 | 場所 |

|---|---|---|

| 7月11日土曜日 午前8時45分~午前11時45分 |

【入学式】式の前に角帽づくりをします。 【はてな学】「いろいろな橋を知ろう」 【はてな学】「どんな人たちがクルマをつくっているの」 |

ものつくり大学 |

| 7月25日土曜日 午前9時15分~正午 |

【生き方学】「手打ちうどんづくりに挑戦~日本の食文化を体験しよう~」 |

忠次郎蔵 |

| 8月1日土曜日 午前9時15分~午前11時45分 |

【ふるさと学】 「まが玉づくりに挑戦~古代の出土品を再現しよう~」 |

さきたま史跡の博物館 |

| 8月29日土曜日 午前9時15分~午前11時45分 |

【学園祭の準備】 子どもたちが作って遊べるコーナーをみんなで準備しよう! |

産業文化会館 |

| 9月26日土曜日 午前9時15分~午前11時45分 |

【ふるさと学】「昔話を聞こう~忍の行田の語り部の会によるひき語りを聞こう~」 【はてな学】「身の回りの環境を知ろう~即敵を使って気温や明るさを測ってみよう~」 【修了式】 |

ものつくり大学 |

| 10月18日日曜日 午前9時30分~午後3時 |

学園祭 「浮き城のまち行田こどもまつり」で学園祭を行います。 |

水城公園市民 広場 |

1日目(7月11日)

角帽づくり

受付を済ませるとすぐに活動開始。入学式が始まるまでの短い時間で角帽づくりに挑戦しました。

世界でたった一つの自分だけの角帽が完成。NPОの方々総勢10名にもお手伝いいただきました。

入学式

入学式での稲永学長のあいさつ。好奇心をもって現物を知ることの大切さをお話しくださいました。

学生代表の言葉を述べる南小6年の増尾さん。学習プログラムに対する決意を堂々と述べました。

入学式を終えての一場面。ものつくり大学稲永学長、森教育長同席のもと、記念写真を撮りました。

はてな学「いろいろな橋を知ろう」

講義1.『いろいろな橋を知ろう』の様子。講師はものつくり大学の大垣賀津雄先生。クイズ形式の出題や映像を使っての説明で、いろいろな橋について学びました。

橋についてのいろいろな問題が一問一答のクイズ形式で出題されました。

先生からの質問に対して積極的に手をあげ、楽しく学んでいました。

映像から橋のしくみについてくわしく知ることができました。

子どもたちの感想

- 学校で習わないことを教えてくれるのでとても勉強になります。

- 橋は、生活に欠かせないものなので大切にしたいです。

- レインボーブリッジのくわしいことがよく分かりました。

はてな学「どんな人たちがクルマをつくっているの?」

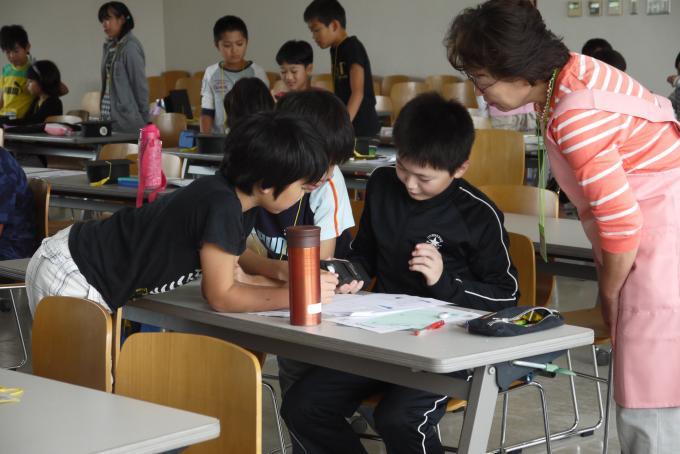

講義2.『どんな人たちがクルマをつくっているの?』の様子。講師はものつくり大学の小塚高史先生。映像を見ながら、車ができるまでを学びました。

先生との距離も縮まり、意欲的に学習に取り組んでいました。

車づくりの現場で働く方の声や様子を映像を通して学びました。

分かる楽しさを味わいながら、穴埋めクイズにも挑戦しました。

子どもたちの感想

- 車がどうやってつくられるのかがよく分かりました。

- 子ども大学ぎょうだは楽しいので、次の体験学習も楽しみです。

- 車について初めて知ったことを家族や友だちに教えてあげたいです。

2日目(7月25日)

生き方学「手打ちうどんづくり」

「日本の食文化を体験しよう」での、手打ちうどんづくりの様子。お店(忠次郎蔵)でのつくり方と同じ方法で、うどんづくりに挑戦しました。

先生から材料の分量を聞き、混ぜる作業からスタートしました。混ぜ方やのばし方のコツを教えていただきました。

四角く均等の厚さにすることがポイントでした。まとまったうどんを本格的に棒でのばしました。

うどん用の大きな包丁を使いました。食べる大きさに切ってめんをほぐし、ゆでる準備をしました。

自分たちで作ったうどんの味は格別でした。グループごとにおいしくいただきました。

子どもたちの感想

- うどんができるまで手間と時間がかかることが分かりました。

- 自分で作ったうどんはおいしかったです。

- 初めてでしたが貴重な体験ができました。家でもまたやって食べてみたいです。

- 切る時ちょうどよい太さにするのが難しかったけど、なれてうまくできるようになりました。

3日目(8月1日)

ふるさと学「まが玉づくりに挑戦」

「古代の出土品を再現しよう」での、まが玉づくりの様子。さきたま史跡の博物館で準備いただいた材料(滑石)を削ったり磨いたりして、まが玉の首飾りペンダントを完成させました。

まずは、削る作業からスタート。水につけてやすりをかけて、外枠の形づくりから始めました。

内側のカーブの形を出すのに苦労しました。鉛筆を使って丸く削る方法を教えていただきました。

作り方のお手本や実物の見本を見ながらの作業。細かい所もていねいに教えていただきました。

いよいよひもを通してペンダントのまが玉が完成。世界にひとつだけの宝物となりました。

子どもたちの感想

- 出来上がるまで大変でしたが、すごく満足しました。

- いいペンダントのまが玉ができて、とてもうれしかったです。一生の宝物にします。

- やすりやフェルトでこするとピカピカになるのでびっくりしました。

- きれいにできたので家族やまわりの人に見せてじまんしたいです。

4日目(8月29日)

学園祭の準備

学園祭の準備『子どもたちが作って遊べるコーナーをみんなで準備しよう!』の様子。

産業文化会館2階で、10月に実施される子どもまつりに向けて班毎に協力して準備しました。

- 小豆チャレンジ

- 大物ねらえ!魚釣り(注意)1.と2.は遊びコーナー

- オリジナルキャラ貯金箱を作ろう

- ソーマトロープを作ろう(注意)3.と4.はものつくりコーナー

- 受付コーナー

1.小豆チャレンジでは、実際に小豆を使って、遊びの感覚を確かめながら意見を出し合い、ルールを決めました。

2.大物ねらえ!魚釣りでは、さお担当と魚担当に分かれてお客さんのことを考えながら遊びやすい道具を作りました。

3.オリジナル貯金箱を作ろうでは、材料にたくさんのトイレットペーパーの芯をリサイクルして活用しました。

4.ソーマトロープを作ろうでは、絵が重なる感覚を確かめながら当日に使うサンプル作りに挑戦しました。

5.受付コーナー担当では、当日のコーナーの表示やお客さんに使っていただく遊び券の準備を進めました。

「おもてなし、おもいやり、お互いに協力」(3つのお)を子どもまつりの心がまえとして活動することを確認しました。

5日目(9月26日)

ふるさと学「昔話を聞こう」

「昔話を聞こう」の様子。講師は「忍の行田の昔話語り部の会」の皆様。本格的な講演の諸道具や弾き語りで使う琴などをご準備いただきました。2部構成で昔話を聞きました。

行田に残る昔話の意義を聞く場面。弾語りの魅力についてもお話しいただきました。

第1部「善六のだんご」の語りを聞く場面。心に響く話を静かに聞き入っていました。

第2部琴の弾語り「古代蓮物語」の話を聴く場面。琴演奏と語り2名で講演いただきました。

子どもたちの感想

- 普段聞けない郷土の物語はとても心に響きました。

- 琴の音色がとってもきれいで、心に残りました。

- 第1部主人公の善六のやさしさに感動しました。

はてな学「身の回りの環境を知ろう」

「身の回りの環境を知ろう」の様子。講師はものつくり大学の伊藤先生。たくさんの測定器を使いながら、ものつくり大学3階の学習環境を調べました。

環境について先生から質問を聞く場面。身の回りには生活に関連するたくさんの環境があることを学びました。

音の測定器を使う様子。静かに音を出さないでいる時と比較しながら、大きな声を出すとどのくらい数値が上がるかを体験しました。

室内の明かりと外の光を比べて、明るさ(ルクス)を測定する場面。自然の光の大切さを体感しました。

子どもたちの感想

- いろいろな身の回りの環境を器具を使って調べるのがおもしろかったです。

- 普段は気にしていない環境も条件を変えて測るとおもしろいと思いました。

- 電気の明るさを知って、使っていない部屋の電気は消そうと思いまいた。

修了式

修了式での一場面。5日間すべての学習プログラムを終え、稲永学長より一人ひとりに修了証書が手渡されました。

学生代表の言葉を担当した桜ヶ丘小6年の川上さん。学習プログラムの思い出やスタッフの方々の感謝をしっかりと述べました。

修了式での稲永学長のあいさつ。学生たちのこの夏の学習プログラムへの取組に対してお褒めの言葉をいただきました。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20

電話番号:048-556-8319

ファクス:048-556-0770

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年02月28日