令和7年度子ども大学ぎょうだ

学習のようす

今年度の「子ども大学ぎょうだ」が、7月5日から始まりました。9月6日までに5日間実施されます。市内の小学校から28名が参加し、ものつくり大学で入学式が行われました。入学式後は「人間関係づくりプログラム」の講義が行われ、子どもたちは熱心に活動していました。

学習プログラム

1日目(7月5日、土曜日)

- 時間:午前8時45分~午前11時30分

- 場所:ものつくり大学A3010大講義室

- 内容:角帽つくり、入学式、講義「人間関係づくりプログラム」

- 講師:吉田先生・棚澤先生(加須げんきプラザ)

角帽づくり、入学式

行田市民大学の方々にご指導いただき、角帽を作りました。

角帽づくりに熱心に取り組み、立派な角帽を完成させました。

國分学長から興味・関心をもって意欲的に取り組むようにとお言葉をいただきました。

子ども大学学生代表の児童が、4日間の学習に積極的に取り組む決意を述べました。

講義 「人間関係づくりプログラム」

講師:加須げんきプラザ吉田先生、棚澤先生

初対面の友達との交流も様々な活動を通して和やかな活動に変わっていきました。

上の写真は、手形を寄せ合い、各自の目標を書き添えた作品です。

流しそうめんのように、班で協力してボールを転がしながら移動する活動は、この日の一番の盛り上がりを見せました。

子どもたちの感想

- この授業をやるとみんなとも仲良くなれて、うれしい授業だった。楽しい授業だった。

- ビー玉転がしでは、声をかけ合ってみんなで協力してできた。こんな活動をもっとしたいと思った。

- 班の友達と仲良く活動することができ、とても楽しかったです。特に、フラフープ(を使った活動)で、相手のことを思いやって楽しく仲よく活動できました。

- 初めての友達といろんな遊びができて、楽しかったし、仲が深まった。

保護者の感想

- 人間関係プログラムで他の参加者と仲良くできてよかったです。ゲームに失敗しても誰かのせいにせず、楽しくできていたことに感心しました。

- 友だちと協力することを楽しんでできて良かったです。すごく、いきいきしていました。

- 今年も5回の講座を楽しみにさせて頂いておりました。毎年、子ども達の為にご尽力頂き、感謝致します。学年層が中学年の子達が多く、元気な雰囲気を感じました。集中して学べる環境を期待しております。2ヶ月間、どうぞ宜しくお願い致します。

- 楽しい企画をたててくれて、大学の雰囲気も味わえてよかった。

2日目(7月12日、土曜日)

- 時間:午前9時15分~午前11時30分

- 場所:ものつくり大学 製造棟2階 M2070CAD室

- 内容:講義「AIと話してみよう」

- 講師:ものつくり大学情報メカトロニクス学科准教授 石本祐一先生

前半は、石本先生からAIについての講義を受けました。

AIの将来にも触れ、今後の活用・共存が楽しみになりました。

2~3人で交代しながら、AIとの会話を楽しみました。

時には不自然な会話もあったようですが、子どもたちは多くの質問をしていました。

ロボット型のAIとの会話では、返答に時間がかかり、タイミングをとるのに難しそうでした。

最後に画像生成AIで創られた、研究室のAIと会話しました。

子どもたちの感想

- AIと話せて楽しかった。AIのことを知ることができた。

- AIにもわからないことがあったり、話が違ってしまうことがあると分かった。

- AIにどのような質問をしたら、どのような返答がくるのかなどの法則がよく分かった。

- AIと会話して、改めてAIはスゴイと思いました。

- AIは質問をすると、そのことについて詳しく答えてくれることが分かった。

3日目(8月2日、土曜日)

- 時間:午前9時15分~11時30分

- 場所:ものつくり大学A3010教室

- 内容:講義「行田は水の始発駅」

- 講師:今村 武蔵 先生(行田市民大学理事長)

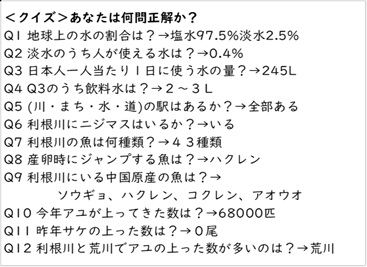

半は「水」について学ぶクイズでした。内容は、海水と淡水、生活用水の割合等を問うものや利根川に住む魚についてでした。

班で話し合いクイズに回答。D班が優勝でした。参加者全員にご褒美が配られました。

後半は、利根大堰を起点として、県外を含む広範囲な地域に水路がひかれ、生活用水に利用されている実態を学びました。

講義内容に対して、積極的に反応する学生がいて、講義題目の「行田は水の始発駅」を再確認する場も生まれました。

子どもたちの感想

- クイズでC班は5ポイントだけれど、チームワークを高めることができてうれしかったです。この内容を生かし、家族に教えたくなりました。楽しかったです。

- 日本人が1人で使う水の量や、利根川にいる魚などをクイズで楽しく知って、勉強になりました。

- (利根大堰に)魚道があることは知っていたけど、魚道が3つあることが分かった。

- 水(川)のことがわかってよかった。これからも水を大切にしたい。

- (行田での利根川から引いた)水の流れている所はいっぱいあると分かりました。

4日目(8月30日、土曜日)

- 時間:午前9時15分~11時30分

- 場所:ものつくり大学B1020教室、ティンバー実習場

- 内容:講義「大工さんの道具を使ってみよう」

- 講師:ものつくり大学建設学科助教 奥崎 優 先生

はじめに、大工さんの「七つ道具」の名前や用途についての説明を受けました。

七つ道具の一つである「墨つぼ」を使って、木材へ一瞬で”線”をつけました。

七つ道具の一つである「かんな」を使って、木を削る体験もしました。

「墨つぼ」と「かんな」「墨さしでの絵描き」の体験では、4人の学生に支援をいただきました。

後半は、竹の道具「墨差し」を割りばしペンのように使って、絵や文字を描きました。

学生によっては、何枚もの板や角材に思い思いの作品を残しました。

子どもたちの感想

- 大工さんの道具を使うことができた。楽しかった。またやってみたい。(19人)

- 教えてくれた先生が優しかった。(2人)

- 板に線をつけたり、木を削ることは、とても大変だと改めて知った。

- (板に)絵を描くのができて大満足でした。ありがとうございました。

- 「かんな」をやって、うまく削れたので楽しかった。

- かんなくずは長くのばせるほど、うまく削れました。

5日目(9月6日、土曜日)

- 時間:午前9時15分~11時30分

- 場所:ものつくり大学A3010教室

- 内容:講義「お札のふしぎ大発見」

- 講師:独立行政法人国立印刷局 長田 浩一先生、喜多野 和先生

講義の前半は、国立印刷局のビデオを観て、「お札ができるまで」を学びました。

本物の千円札が配られ、お札の偽造防止対策のマイクロ文字について、虫メガネを使って確認したりしました。

お札を透かして、「すかし」の技術を確認しました。他にも配布された虫メガネを使ってマイクロ文字を確認したりしました。

講義の最後は、振り返りを兼ねたクイズでした。何問正解できたかな?

5日間のプログラムを修了し、子ども大学生一人一人に國分学長から修了証書が手渡されました。みんなよく頑張りました!

子ども大学学生代表の児童が、5日間の学習でお世話になった方々へ感謝の気持ちを述べてくれました。

子どもたちの感想

- お札の作り方やユニバーサルデザイン、ニセ札防止のための対策(マイクロ文字やホログラム)を沢山知れて良かった。いつか、もっとお札の事を知りたいです。

- わかりやすく教えてくれたり、クイズをして面白かった。

- お札を虫眼鏡で詳しく観察できて楽しかった。

- お金を作るのはすごく大変だと思った。

- お札について知れて嬉しかった。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20

電話番号:048-556-8319

ファクス:048-556-0770

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年09月17日