利用権設定(農地の貸し借り)について

利用権について

農地の貸し借りには、農地法第3条の許可を受ける必要がありますが、この手続きには許可申請書だけでなく、登記簿や住民票などの添付書類を用意していただく必要があり、少し煩雑な手続きを行わなくてはなりません。

そこで、貸し借りの手続きをより簡略化した制度が、利用権設定です。

利用権とは、農業経営基盤強化促進法で定められている、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権、使用貸借権のことで、利用権の設定とはすなわち農地の貸し借りです。

利用権を設定するメリット

口約束だけでの貸し借りでは、貸し手に農地が返ってこなくなったり賃借料や離作料のトラブルなどが発生する心配がありますが、利用権の設定は、市や農業委員、農地利用最適化推進委員が貸主・借主の間を仲介するため、安心でトラブル発生の可能性が低くなります。

貸し手のメリット

- 契約期間が満了すれば、離作料を支払うことなく、また解約の手続きをすることなく貸し手の方に必ず農地が返ってきます。

- 契約期間満了時に利用権の再設定を行えば、継続して貸すことができます。

借り手のメリット

- 比較的簡単に農地の規模拡大を図ることができます。

- 契約期間満了時に利用権の再設定を行えば、継続して耕作することができます。

制度上の必要性

利用権設定の手続きをせずに借りた農地は、各種補助制度等の対象とならない場合があります。

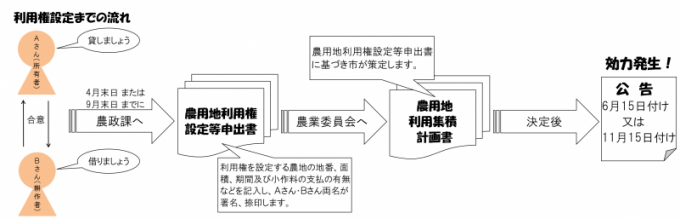

利用権設定までの流れ

利用権設定上の留意事項

貸し手及び受け手の要件

貸し手の要件

市街化区域を除く行田市内の農地の所有者であること。(ここでいう所有者とは登記簿上の名義人を指します)

市街化区域内の農地につきましては、利用権を設定することができません。

受け手の要件

次の全ての要件を満たす方

- 原則として借りる農地を含め5,000平方メートル(5反)以上の耕作権を有する方。

- その農地すべてを耕作することができると認められる方。

- 農業経営に常時従事する方。

農地所有適格法人に該当しない法人でも、一定の要件を満たす場合は利用権設定で農地を借りることができますが、その場合は解除条件付きの契約となります。詳細は農政課または農業委員会へお問い合わせください。

相続未登記の農地について

相続未登記の農地につきましては、できる限り相続登記の手続きを完了してから利用権設定の手続きをお願いいたします。

農用地利用権設定等申出書の提出

申出書の様式の交付について

農用地利用権設定等申出書記入例(PDFファイル:468.1KB)

また、農政課窓口でも配布しています。

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、申出書の様式を郵送でも交付しております。ご希望の方は、送り先の住所、氏名、必要部数を農政課へご連絡ください。

申出書の様式

申出書は6枚で一組となります。

1枚目から3枚目までは貸借の内容について記入いただきます。

1枚目は申出書として市で保管、2枚目、3枚目は公告の後に所有者、耕作者の方へ控えとして返却いたします。

4枚目から6枚目までは利用権の設定に伴う取り決めに対する確認となります。

4枚目は市で保管、5枚目、6枚目は公告の後に所有者、耕作者の方へ控えとして返却いたします。

申出書の提出について

地区の農業委員、農地利用最適化推進委員又は農政課窓口まで

提出期限につきましては、本ページ内の「申出書の締め切り」の箇所をご確認のうえ、期限厳守でお願いいたします。

記入漏れ、押印漏れ、書類の不足等には十分ご注意ください。書類不備等があった場合は、書類を返送させていただく場合がございますので、ご了承ください。

相続未登記や共有名義の場合は、別途追加の書類が必要となりますので、事前に農政課までご相談ください。

申出書の送付先

〒361-8601 行田市本丸2番5号

行田市役所農政課

申出書の締め切り

申出書は4月又は9月の年2回の受付となります。

- 6月公告(6月15日から設定)の場合…4月末日

- 11月公告(11月15日から設定)の場合…9月末日

ただし、地区の農業委員又は農地利用最適化推進委員へ提出する場合は、締め切りの月の24日までにお渡しください。

利用権の解除方法

契約期間が満了すると自動的に利用権の効果が切れますので、解約届け等の提出無しに解除されます。

契約期間の中途において利用権を解除する場合、原則として双方の合意が必要です。また、合意解約をする場合には農業委員会へ合意解約書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課

〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20

電話番号:048-580-3013

ファクス:048-556-4933

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年02月25日