社会保障・税番号制度

平成27年10月スタート。1人に1つのマイナンバー「社会保障・税番号制度」が始まりました

最近、耳にすることが多くなった「マイナンバー(個人番号)」。聞いたことはあるけれど、どんな番号でどのように利用するのかよく分からないといった方が多いのではないでしょうか。

マイナンバーとは、新たに始まった社会保障・税番号制度により、外国人を含む住民票のある全ての方1人が1つ持つことになる12桁の番号のことです。そして、この番号を活用することにより、行政の効率化や国民生活の利便性の向上などが見込まれます。

マイナンバー導入の目的

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。そして、期待される効果としては、大きく分けて次の3つのことが挙げられます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバーの通知

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆さん一人ひとりに12桁のマイナンバーが通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

通知は、市役所から、原則として住民票に登録されている住所宛てにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われる恐れがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

マイナンバーを使える時期、分野

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や市の条例で定められた行政手続きでしか使用することはできません。なお、行政機関などでの情報連携は平成29年1月から順次開始されます。

マイナンバーを利用できる機関など

国や地方公共団体

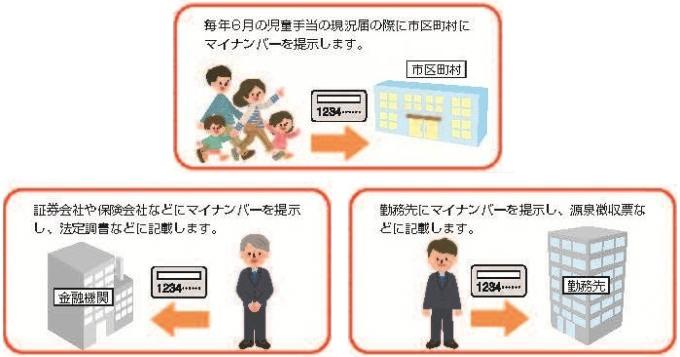

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。このため、国民の皆さんには、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

民間企業

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社などの金融機関でも、利金・配当金・保険金などの税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体に勤めている方や金融機関と取引がある方は、勤務先や金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

マイナンバーの目的外利用

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

個人番号カード

個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できる他、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e―Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請などに使用できます。

なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報の他、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

(注意)これまで発行した住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

個人情報の保護

マイナンバーの導入を検討していた段階で、「個人情報が外部に漏れるのではないか」「他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか」といった懸念の声もありました。そこで、マイナンバーを安心・安全に利用するために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

さらに、マイナンバーの情報を含む個人情報のファイルを保有しようとする、または保有する国の行政機関や地方公共団体などは、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析します。加えて、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する必要があり、これを特定個人情報保護評価といいます。本市の評価については、市ホームページで公開していますのでご覧ください。

自分の個人情報の確認方法

マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、自身で記録を確認する手段として、平成29年7月(予定)から「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」が稼働する予定です。マイナポータルの機能の詳細はマイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる機能の他、次のような機能が入る予定です。

- 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能

- 行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスなどのお知らせがくる機能

- 行政機関などへの手続きを電子的に一度で済ませることができる機能

詳しい情報は…

マイナンバーの最新情報や各種制度概要、法令などは社会保障・税番号制度(マイナンバー)のホームページ、またはマイナンバー公式ツイッターをご覧ください。

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁のサイト)

問い合わせ先

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」のことやその他マイナンバー制度についてのお問い合わせにお答えするフリーダイヤルが設置されています。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178

平日 9時30分~20時00分 土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

(注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

- マイナンバー制度や「マイナポータル」に関すること 050-3816-9405

- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」のこと(紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止を含む) 050-3818-1250

(注意)英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語対応

- マイナンバー制度や「マイナポータル」に関すること 0120-0178-26

- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」のこと(紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止を含む) 0120-0178-27

- 言語により対応時間が異なるため、デジタル庁ホームページで御確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

情報政策課

〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号

電話番号:048-556-1111

ファクス:048-553-1355

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年07月19日